云上展厅

“神秘面孔”--贵州戏剧面具艺术展

本次展览从贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心)收藏的千余件戏剧面具中精选出撮泰吉、地戏、傩戏等贵州传统剧种的面具进行展出,旨在通过戏剧面具这一独特的艺术形式,探索传统与创新创意的融合,以现代元素表达传统文化,

展现贵州民族民间艺术的深厚底蕴和创新活力,让观众在欣赏传统艺术的同时,得到全新的审美体验。

戏牵山海--福州泉州经典木偶戏剧文物展

2024年6月1日至7月17日,由贵州省民族博物馆与福建省泉州市博物馆联合主办的《戏牵山海——福建泉州经典木偶戏剧文物展》,

在贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)4层C厅开展。展览共展出99件(套)文物。其中89件(套)泉州木偶戏文物,分板块展示介绍了国家级非物质文化遗产泉州木偶戏的提线木偶、掌中木偶、剧目剧本、表演道具、表演技法以及艺术大师的成就等内容,

让观众身临其境的感受海上丝绸之路起点之一福建泉州百年古戏的风貌。展览同时展出了10余件贵州石阡木偶戏文物,以体现同为国家级非物质文化遗产贵州木偶戏的风貌。

济世黔草--贵州民族医药贡献展

贵州得天独厚的气候条件和复杂多样的地质地貌,孕育了悠久的多元民族文化和丰富的生物多样性,造就了贵州特有的天然药用资源。 民族医药的记载起源甚早,可追溯到春秋战国时代,《楚辞》中就有苗药的“菖蒲”和“泽兰”的记录。西汉刘向在其所著的《说苑·辨物》

中记载“吾闻上古之为医者曰苗父……”。 自上世纪80年代开始,贵州先后开展了苗族、侗族、布依族、土家族、彝族、

水族、毛南族、仡佬族等世居少数民族医药的系统整理发掘工作,为贵州发展民族医药产业奠定了基础。 贵州民族医药是来自大山里的瑰宝,更是中华民族共有的宝贵遗产,在构筑和丰富中华医药文化宝库的历史进程中、在共同书写和创造中华民族共有的历史文化中做出了重要贡献。

林则徐在新疆

林则徐是中国近代史上涌现出的杰出的民族英雄。他以其坚定的毅力践行着“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的诺言。这既是民族英雄林则徐修身齐家的志向所在,也是他忠贞爱国的真实写照。在鸦片泛滥、社会萎靡、民族危亡之际,林则徐临危受命,以无是和坚定的信念在世界禁毒史上写下了光辉的篇章。

林则徐功臣戴罪、蒙冤被贬时,以积极乐观的态度投身于新强的开发和建设,他在新疆兴修水利、勘察地亩、考察边防、关注民生疾苦、加强民族团结,为新疆的发展做出了不可磨灭的贡献!林则徐在新疆的事迹,深刻体现了我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的:我们悠久的历史是各民族共同书写的;我们灿烂的文化是各民族共同创造的;我们伟大的精神是各民族共同培育的。

西双版纳傣族传统文化展

西双版纳州是云南省最早成立的民族自治州,“多民族聚居、多文化交融”的特点鲜明,是中华民族多元一体、共生共荣的典型地区。当地民族关系亲密融洽,2016年被国家民委命名为首批全国民族团结进步创建活动示范州,2023年再次被命名为全国民族团结进步示范州。

西双版纳州世居民族有汉、傣、哈尼、拉祜、彝、布朗、基诺、景颇、瑶、回、苗、佤、壮13个民族。在漫长的历史岁月中,来自各地的各族先民相继落脚西双版纳,并在这片土地上繁衍生息,共同劳动,共同开发,共同创造了西双版纳的灿烂文化。 傣族历史悠久,文化底蕴深厚。

本次展览以西双版纳傣族传统文化为主题,共展出傣族传统服饰、织锦、竹编、银器、乐器及文学作品共140件(套),再现了傣族独特的生产生活风貌及习俗风采。

问“水”之“东”--方聪艺术作品展

在水东文化兴盛地的乌当,有一处薪火相传的古法造纸保护地——香纸沟。香纸沟的造纸技艺在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。香纸沟造纸原料采用当地盛产的青毛竹,沿袭古老的“七十二道”工艺精心制作,纸质清香,厚薄均匀,色彩金黄。

贵阳雕塑师方聪将香纸沟的国家非遗古法造纸技艺与雕塑相结合,将文化价值与艺术表达相关联,巧妙地利用原始纸浆的天然色彩、粗糙的表面肌理,以及纸浆的可塑造性创作纸浆雕塑画,有的通过上色,呈现出古朴的青铜质地。他的纸浆雕塑作品让香纸沟传承600多年的古法造纸文化以艺术作品的方式展现出另外一种美感,焕发出新的生命力。

龙年生肖文物展

龙,自古即为中华民族的象征,中国人以龙为祖,唯龙是尊。作为神话传说中虚构的神异动物,龙体长威严,上天入水,兴云降雨,以神秘、刚健、智慧、尊贵的形象存在于每一个中国人的心中,成为吉祥通天的化身。

“遥远的东方有一条龙,它的名字就叫中国……”龙的形象对于每一个炎黄子孙而言,如同黄河与长江,是一种符号、一种意绪、一种血肉相连的情感,更是连接全球华人的精神纽带。 值此甲辰龙年到来之际,贵州省民族博物馆联合中国文物报社及全国60余家文博机构,

于2024年2月4日隆重推出新春特展· 铸牢中华民族共同体意识系列展之《龙行中华—甲辰龙年生肖文物大联展》,与观众共同喜迎新春。

贵州世居民族展文化篇

贵州具有悠久的历史和灿烂的民族文化,是中华文化的重要组成部分贵州各族人民为丰富中华宝库做出了贡献。自古以来贵州就是多民族聚居地区,民族间的交流与融合使贵州民族文化呈现出多元化、开放、包容等特点,民族文化内容丰富多彩,民族特色浓郁。

母爱的瑰宝 -- 贵州少数民族背扇精品展

本次展览以贵州省民族博物馆馆藏精品背扇及少量童装服饰展示,结合各民族妇女对子女亲人的无私之爱、对编织绣染的宁静之爱、对美好服饰的传承之爱,

讲述背扇制作者意识空间里的绚烂故事。本次背扇展集中展出了贵州省民族博物馆自建馆15年来,征集收藏的百余件覆盖贵州省多地区、跨越百年时空的各民族背扇、童装等精美藏品。这些展品,代表了无碍时空的母爱亲情,既是贵州各民族妇女至真至美的情感记录,也是贵州各民族交汇交流交融而结晶的艺术瑰宝,更是中华民族共同体意识的质朴表现。

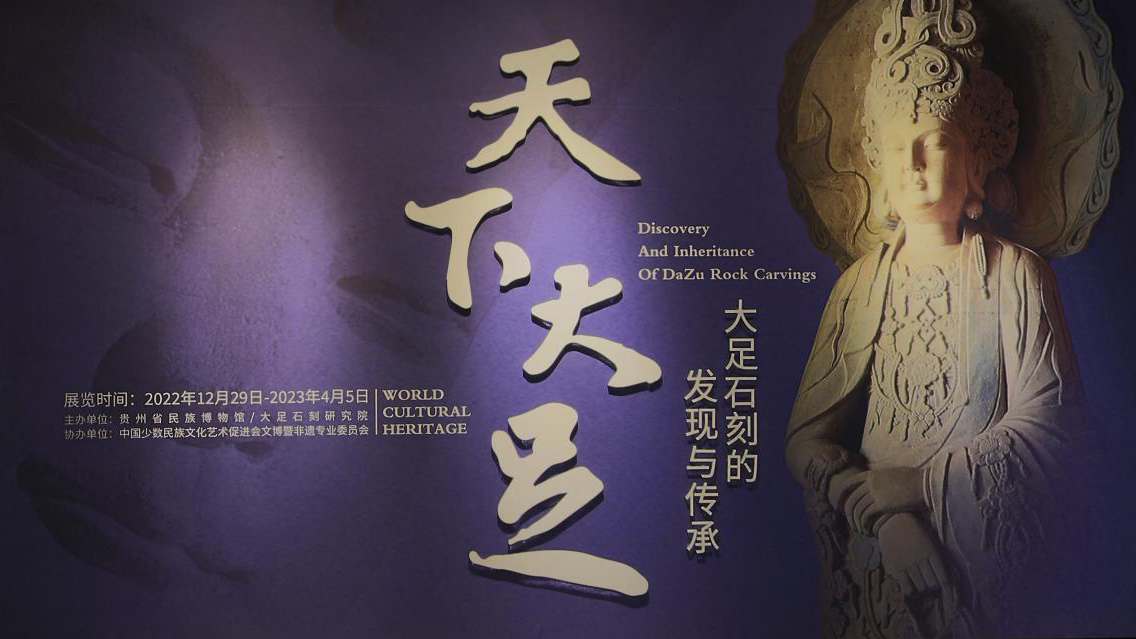

大足石刻展

公元3世纪左右,起源于古印度的石窟艺术,经过古代西域传入中国,在魏晋和隋唐时期,在中国北方形成了几次造像高峰,产生了比如敦煌、云冈、龙门、麦积山石窟这些伟大的遗迹。 唐朝末期,北方石窟慢慢走向了衰落,然而在长江流域的川渝地区,

雕刻工匠们却仍在挥锤凿石,在巴蜀大地的山崖峭壁上续写了中国石窟史上又一页辉煌篇章。 川渝地区拥有全国分布最广、数量最多的石窟。大足石刻植根于巴蜀文化沃土,在吸收、融合前期石窟艺术精华的基础上,推陈出新,以鲜明的民族化、世俗化、生活化特色,成为了极具中国风格的石窟艺术典范,成就了世界石窟艺术史上最后的丰碑。

建军95周年实物展

贵州省民族博物馆联合民间收藏家在中国人民解放军建军95周年之际举办此次展览,旨在铭记人民军队在实现民族独立、人民解放、国家富强的事业中做出的伟大贡献,展现人民军队百炼成钢,完成现代化、正规化蜕变的辉煌历程。展览分为烽火岁月、再造河山、

抗美援朝、血染风采、初心永续五个篇章。 国无防则不立,民无军则不安,借此展览,我们回望历史,赓续信仰,凝聚力量,为实现中国梦、强军梦而努力向前。

金玉满堂--沈阳故宫奢华典藏展

“金玉满堂--沈阳故宫奢华典藏展”是沈阳故宫精品文化首次在贵阳展出,共计展出65件(套)文物。展品中既有威严庄重、典雅静穆的礼仪用器,帝后玉宝、又有富丽华美、工巧艺绝的陈设佳器;即有纹饰精美、寓意吉祥的生活用品、宫织绣类珍品,

又有富有文人意趣的君臣书画等。贵州省民族博物馆与沈阳故宫博物院联合举办此次展览,就是要深入贯彻落实习近平总书记关于让文物说话、让历史说话的重要指示精神,让精品文物和优质展览惠及更多观众。

贵州世居展

贵州是一个多民族聚居的省份,世居的民族有18个,少数民族人口占全省人口的36%,千百年来,各民族和睦相处,在贵州这块土地上繁衍生息,同舟共济,共同创造了多姿多彩的贵州文化,成为民族团结的典范。

团结促进了发展,发展增强了团结。贵州各族人民共享改革发展成果,谱写出了民族地区繁荣发展和民族团结进步的篇章也共同创造了许多灿烂的民族文化。